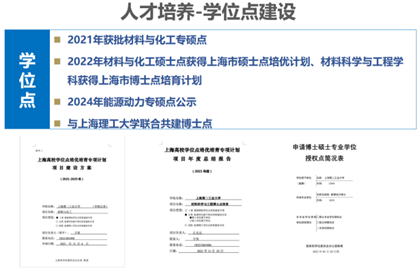

一、学位授权点建设情况

上海第二工业大学能源与材料学院下设有材料与化工专业硕士点,为博士点(培育)建设单位以及浦东新区博士后创新实践基地建设单位。材料与化工硕士专业学位点对标国家战略性新兴产业,紧扣“双碳”节能环保国家重大需求,发挥上海及长三角地区的行业优势,聚焦“先进节能与能源材料”领域开展学科建设及人才培养。先后获得上海市重点学科、上海高校一流学科(B类)、上海市II类高原学科以及上海市地方高校能力建设高原学科等支持,拥有上海先进热功能材料工程技术研究中心、上海市热物性大数据服务平台、上海市工程材料应用与评价重点实验室、节能与新能源材料国际联合研究中心等高水平省部级研究生培养基地,近年来承担了包括国家自然科学基金重大项目在内的国家级课题30余项,省部级和校企合作课题150余项。

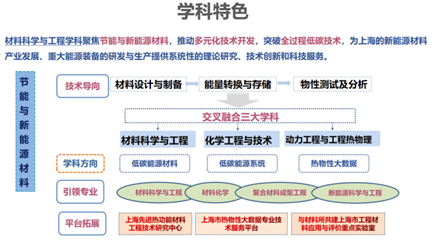

二、学科方向布局

材料与化工专业硕士点设置了特色鲜明的四个研究方向:热功能材料与热控技术(含集成电路热管理专项班)、先进能源材料与节能技术、化工新材料与加工技术以及材料与化工(职业技术教育)。

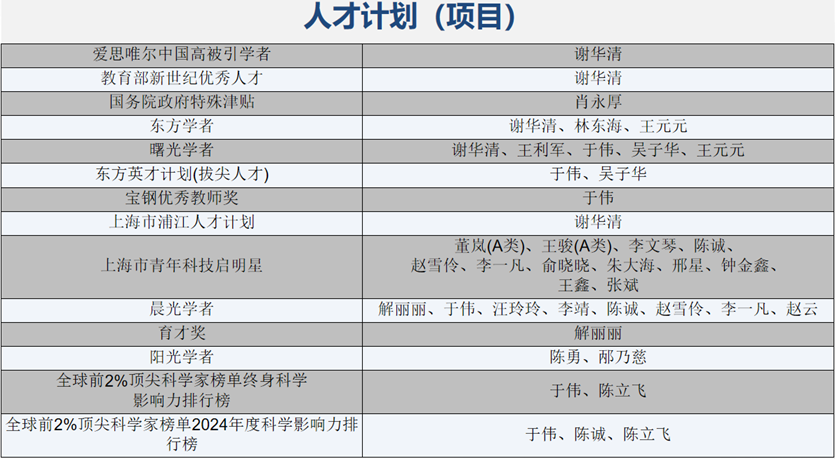

三、导师队伍建设

学院已聚集了一支综合实力较强的专业教师队伍。有一百余名导师(含校内外导师),多名海外导师。学科团队50余人,专任教师100%具有博士学位,其中教授18名、副教授18名,包括教育部新世纪优秀人才、国务院政府特殊津贴获得者、“东方”学者特聘教授、“曙光”学者、东方英才计划(拔尖人才)、启明星计划、“晨光”学者、扬帆计划、阳光计划、宝钢优秀教师等,谢华清、于伟、陈立飞等教授进入全球顶尖10万科学家榜单、全球前2%科学家榜单。聘请中国工程院院士、有机化工专家、中石化上海石油化工研究院院长、绿色化工与工业催化国家重点实验室主任杨为民院士担任特聘教授;美国德雷克塞尔大学教授、国家发明家研究院院士施惟恒,澳大利亚迪肯大学教授孔令学,泰国国王科技大学博士后、研究员、西安交通大学教授 Omid Mahian等受聘担任学院海外名师。

(1)学位点带头人 谢华清教授

中共党员,工学博士,教授,博士生导师。现任上海第二工业大学党委副书记、校长。本科毕业于中国科学技术大学工程热物理专业(五年制),博士毕业于中科院上海硅酸盐研究所材料科学与工程专业。曾先后在美国肯塔基大学机械工程系、韩国国立首尔大学航空与机械工程系先进制造和设计研究所、日本九州大学先导物质化学研究所学习工作。2006年加入上海第二工业大学任教授、获上海第二工业大学首批金桥特聘教授、上海浦江学者、曙光学者、首批上海高校特聘教授(东方学者)、教育部新世纪优秀人才和首批东方学者跟踪计划等人才计划资助。

从事高等教育管理和节能与新能源材料及微尺度传热的研究工作。作为项目负责人先后主持国家自然科学基金重大项目课题、863计划课题等科研任务和教育部新工科项目、上海市重点教改项目等教育研究项目。至今发表SCI收录论文200余篇。据检索,据检索,H指数54,论文被SCI源引用超过11000次,先后10余篇论文入选ESI高被引论文。获上海市自然科学奖二等奖和三等奖各1项(均排名1),获中国产学研合作创新成果奖1项(排名1)、获上海市教学成果奖一等奖1项(排名1)。2014年起连续入选爱思唯尔(Elsevier)中国高被引学者榜单。兼任中国工程热物理学会理事、中国计量测试学会热物性专业委员会委员、上海新材料协会理事、国家自然科学基金委员会工程与材料学部评审组专家等。

(2)方向带头人 于伟教授

博士,教授,博士生导师,曙光学者,宝钢奖优秀教师,东方英才计划(拔尖人才),导热复合材料专委会委员,入选全球顶尖10万科学家榜单和全球前2%科学家榜单,上海市浦东新区新材料学会理事长。主要从事低维材料热物性、太阳能光热利用和碳中和等方面的研究。作为项目负责人承担了国家自然科学基金5项以及曙光计划、教育部留学回国人员科研启动基金,上海市科委和教委科研创新重点项目等多个项目。结题的2项国家基金项目结题评议获得最高等级的“优+”评价。近五年发表论文100余篇,入选ESI高被引论文10余篇,他引超10000次。曾荣获上海市教学成果奖一等奖,上海市自然科学奖二等奖和中国产学研合作创新成果奖等。所指导的学生曾获得全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛一等奖,零碳未来创新大赛一等奖,中国研究生“双碳”创新与创意大赛一等奖,中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国际项目金奖,国际应用技术大赛一等奖,上海市新材料创新创业大赛一等奖等。

(3)方向带头人 徐海萍教授

博士,教授。现任科研处处长兼学科建设办公室主任,主要从事能源材料与器件研究;有着丰富的企业与高校工作经验,先后在太原电子厂传感器研究所担任工程师,从事功能陶瓷材料及器件研究;在太原理工大学理学院物理系任副教授,从事纳米材料制备与表征研究;北京化工大学,材料科学与工程学院博士后,从事聚合物基电介质复合材料研究;美国宾夕法尼亚州立大学材料研究所访问学者,从事高储能密度电极材料研究;主持并完成上海市科委基础研究重点项目1项;上海市教委基础研究重点项目2项;上海市自然科学基金1项;上海市科普项目1项;上海市科促会“联盟计划”3项;校企合作技术开发横向项目1项。发表论文80余篇,其中SCI收录40余篇。申请发明专利7项,授权1项。曾获多项奖项与荣誉,具体有:“学业导师贯穿材料类本科人才培养全过程的十年实践及全校推广”,上海市教委教学成果一等奖,“工科院校物理设计性、研究性实验教学的研究与实践”,山西省教育厅教学成果二等奖,中国石油和化学工业协会科技进步奖二等奖等。

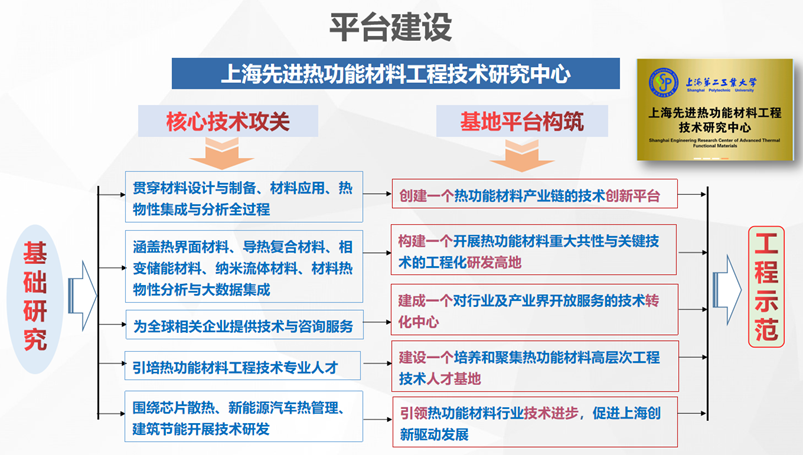

四、平台建设

学位点建有上海先进热功能材料工程技术研究中心、上海市热物性大数据专业技术服务平台、上海新能源材料与资源低碳循环实验教学示范中心和与材料所合作共建的上海市工程材料应用与评价重点实验室。

同时,学位点在长三角建立了6个技术转移工作站,牵头成立了上海第二工业大学启东研究院,与我校国家大学科技园联合成立“二工大碳中和概念验证中心”,与国家信息中心国信碳中和研究院联合成立了碳中和标准与先进技术产教融合中心。

依托上海先进热功能材料工程技术研究中心,学院建成了先进热物性测试表征平台,拥有60余台从国外引进及自行研制的高精尖仪器设备,实验室总使用面积达6000 m2。涵盖热物理、热分析、微量热、热机械以及高温光学结构观察等领域,能实现热功能材料、热电材料、高温结构材料、保温耐火材料、液体、薄膜、金属、陶瓷、玻璃、晶体及其复合材料各类材料的结构和物性分析。学院仪器设备价值近6000万元,为专业硕士培养创造了良好的硬件条件。

五、人才培养及成效

学院始终把人才培养作为根本任务,现有在校硕士研究生340余名。材料与化工学位点人才培养对接上海及长三角地区对材料与化工产业需求,围绕“先进节能与能源材料”,重点培养具备广泛扎实的材料与化工基础理论知识,掌握热功能材料开发设计方法,掌握先进能源材料制备、表征、性能测试技术,掌握环保节能技术,掌握化工新材料的开发、工艺和装备设计方法,具有一定的创新意识和工程实践能力,能进行该领域材料研制、技术研发、工程设计、项目咨询及运行管理的硕士层次工程技术人才。

学院与上海华虹、上海太阳能工程技术研究中心、中国商飞等30余家大型企业共建产教融合协同育人实践基地,坚持“学校-企业双导师”制,聘请浙江新化化工、上海二十冶、杉杉集团等单位研发工程师担任企业导师,与上海材料研究所、中国科学院上海硅酸盐研究所、中石化(上海)石油化工研究院、上海计量测试院等单位开展成规模联合培养专业硕士研究生工作。与西班牙马德里高等能源研究所、意大利热那亚大学、英国赫尔大学、美国Penn State University、The State University of New Jersey、Florida State University,美国ATMI公司等建立了科研合作关系。依托国内外合作,有力支撑了研究生的培养。

积极支持学生参加“互联网+”、挑战杯、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛、中国研究生“双碳”创新与创意大赛、上海市新材料创新创意大赛等高水平学科竞赛,与江苏启粮集团设立了“启粮社会实践奖学金”。学生先后获得国际金奖、国家级奖项20余项、省部级奖项100余项,多名学生和团队获得“上海第二工业大学校长奖”。2024年,学院师生在第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛中获得国家级银奖,取得了学校在该项赛事成绩的新突破。

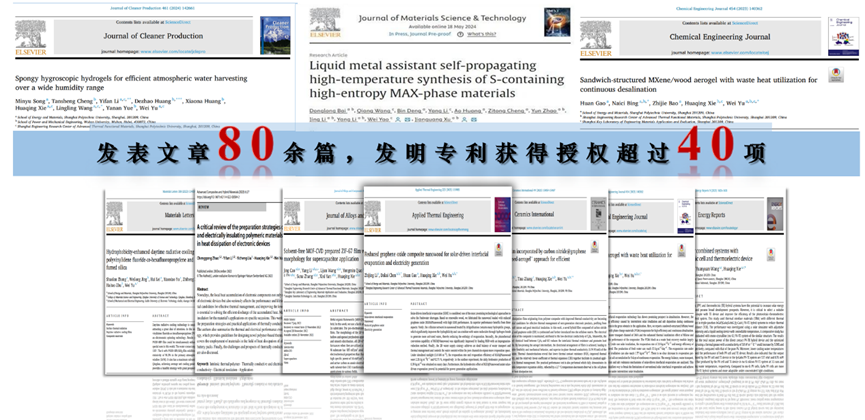

学位点坚持科研育人,研究生积极参与导师科研项目,近三年研究生发表论文80余篇,发明专利授权40余项。

六、就业前景

学位点所在学科自2012年起即在本校资源与环境硕士专业学位(先进材料方向)培养研究生。2023届、2024届研究生就业率100%,多名学生被北京航空航天大学、中国海洋大学等985大学录取为博士研究生,毕业生受到中芯国际、上海华力、和辉光电、上飞等单位普遍欢迎。